JUGUETE RABIOSO:

"Como el Paraná”, de Viviana Nuñez

COMO EL PARANÁ / Por Vivi Núñez *

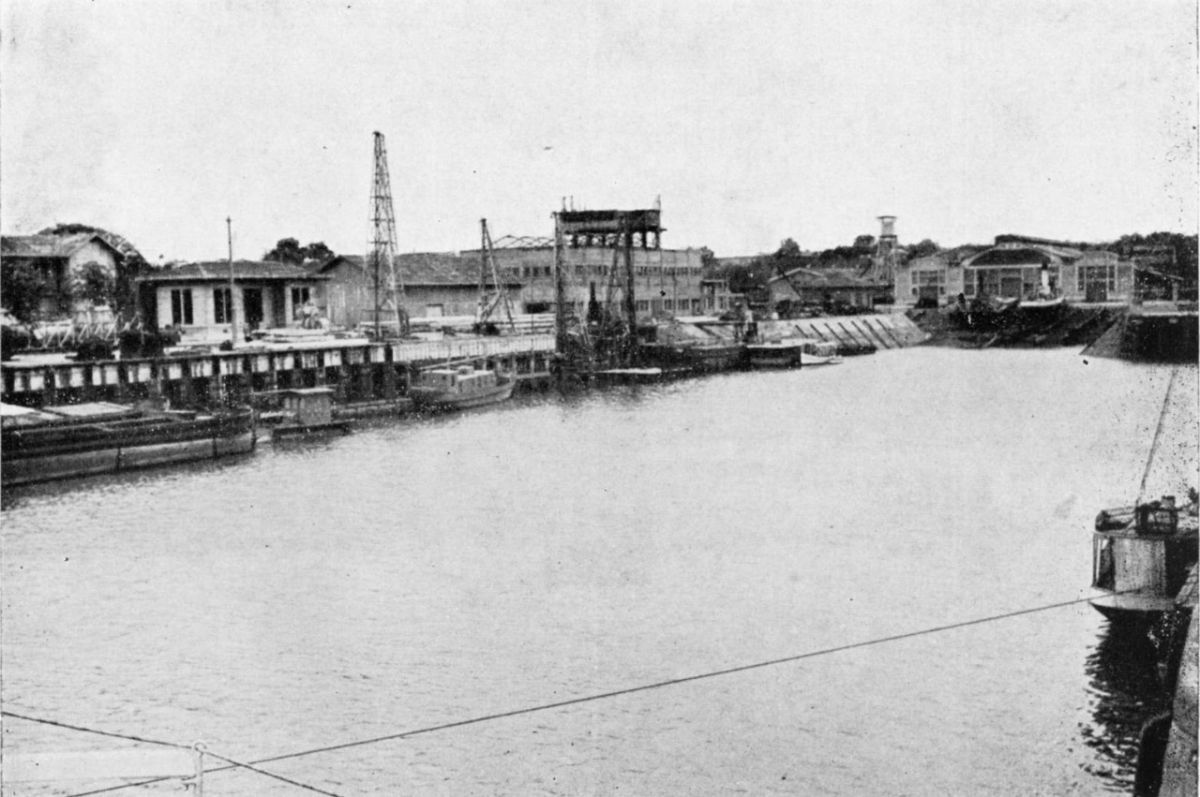

La bolita azul denuncia pobreza desde su modesta materialidad de plástico. Sentada, en la mesa del rincón, Manuela alza su mirada de ella para derramarla en la incipiente claridad del “Docke” que comienza a despertar. Piensa cuánto soportará la dársena el porfiado atracadero de La Esperanza, el pesquero de mediana envergadura que llega viejo y pesado, buscando el reparo de un espacio conocido.

Mientras espera que se enfríe el jarro enlozado donde se entinta el verde del matecocido, piensa además que ella también está cansada –como percibe a La Esperanza-, ni vieja, ni pesada aún, pero sí cansada. Y seguramente igual de porfiada.

La bolita, en el marco irregular de la ventana, se estremece con el traqueteo del flamante y lujoso Chevrolet del tano Percossi, que se sacude sobre el empedrado y soporta orgulloso varios carretes de amarres de acero. Manuela mordisquea una galleta de grasa y la mira: Se esfuerza –piensa- en ser. Ser bolita como una genuina japonesa de vidrio, o lecherita, como una pulida esfera de hueso.

Un día Martín le dijo que a las de hueso las teñían igual que a los cueros para hacer zapatos. ¿Cómo estará Martín, allá, encerrado? Mejor no pensar –pensó-. Resignada metió la galleta en el líquido y masticó después. El matecocido ya se estaba enfriando, pero el jarro todavía no.

De plástico y azul, ranurada visiblemente para la unión de dos semiesferas, producto de una fabricación indolente y seriada. Una bolita más (o menos), del montón. Como si no fuera bolita a pesar de su incuestionable redondez. Ya era tiempo que pasaran las operarias de la fábrica de pescado; todas iguales de impecables, todas de blanco, todas con el rodete tirante y el pasito apurado, importunadas por los piropos somnolientos de los portuarios. Le gustaba verlas pasar detrás de los vidrios rectangulares de su ventana, la ventana de su mesa del rincón, el rincón suyo donde bebía cada mañana su matecocido, antes de iniciar el trajín.

Ella pudo, pero no quiso entrar a trabajar en la pescadería. “La fábrica”, como le decían al galpón de faena todos los porteños y los portuarios. Manuela era del río, conocía sus misterios y sus decires. El río le avisaba siempre cuándo sí y cuándo no. Manuela era como el agua del río y conocía a todos sus peces y a sus serpientes. Leía en la superficie sus destellos de luz y sus sombras; sabía cuándo sí y cuándo no. Y sabía que no se fabrican los pescados. Todos en serie, como si fueran una única cosa, indistinta, inseparable.

Para esa hora, cuando asoman las primeras operarias, ya puede beberse el matecocido. Varios tragos a la vez para digerir la galleta y calentar la panza.

Ni japonesa ni de hueso, ni tampoco de acero –piensa-, pero se esfuerza. En la melladura de la madera, la bolita azul capta y refleja el brillo de la luz que entra por la ventana. En sus sombras, en el manto azul de sus oscuros, confirma su esférica curvatura en los destellos humildes y ajenos. Las operarias, cuando dejan de trabajar ahí, pierden su inmaculado uniforme. En cambio ella es dueña de su vestido con lunares y su delantal manchado con salsas y aceites. Pero esas manchas –sabe- son el mapa de sus días, como los tatuajes en la piel de Martín, que avisan de cada puerto donde estuvo.

-¿Con qué te los hacés? –le preguntó una vez.

-Con la punta de mi faca –le dijo él. Y ella lo miró con admirado silencio.

Al Gringo en cambio se los hacían unas chinas, con tinta china y plumas, cuando andaba por allá. Por eso el Gringo no podía tener mapas porque le hacían cualquier marca, en cualquier tiempo. No era confiable la piel del Gringo, no se podía saber dónde se estaba, no se podía saber cómo volver.

Manuela comprueba el efecto cálido del matecocido en su abdomen y piensa que deberá agregar unos gajos a la cintura de su vestido; ojalá alcance con el retazo que aún le queda –piensa.

El Coracero, que prefirió menguar la carga humana de inmigrantes para dedicarse a la pesca en mar abierto, había anclado ya. Si el Gringo no aparecía con las centollas frescas, no llegarían a tiempo para ser preparadas y servidas en la cena anual de los Bomberos. Don Nicasio le tiene demasiada paciencia –sabe. Pero sabe también que el Gringo le trae perfumes buenos para sus queridas y con eso le hace olvidar enojos. No se olvida Manuela, ella es mujer de río y sabe: demasiado salada y seca la piel, la lengua del Gringo.

-El plástico es el futuro, Manuela –le dijo mientras abrochaba los botones de hueso de su bragueta.

Con el cabello suelto sobre los hombros desnudos de la blusa que había quedado a medio camino debajo de sus pechos, confundidas las telas de percal y lienzo de la falda que había sido levantada para dejar expuesta la zona baja de su pelvis, Manuela se quitaba el calzón que colgaba enganchado en el pasa cordón de su bota corta, para ir a lavarse en la palangana de loza lo más pronto posible. Estaba convencida que si ese hombre podía ser tan ordinario para desvestirla a medias y por partes para acostarse con ella, sin sacarse si quiera sus propios pantalones, el plástico ése del que hacía alarde seguramente sería una porquería tan ordinaria como él.

-Mira, como has sido buenita conmigo, te dejo mi bolita azul de plástico. Así, cuando tengas un pibe, como dicen ustedes, se la das para que juegue. No pienses que es poca cosa porque me ofenderías, eh. Es importante para mí y te la estoy dando, porque fuiste buenita conmigo. Ella es mi talismán de la suerte. Ya ves, me dio suerte contigo.

Se aseguró de ver caer el semen en el líquido jabonoso de la palangana y lanzó una rápida mirada de reojo al rostro sofocado y rojo del tipo que parloteaba en su pieza, sin prestarle atención a la bolita ni a lo que decía. Qué feos son los gringos –pensó y enjuagó furiosamente su vulva. Una sola cosa le gustaba del Gringo: su voz.

“El marino eterno” –como se llamaba a sí mismo- tenía una voz profunda, sedosa. Se hacía especialmente ronca como el rumor de un gato cuando contaba, acodado en el mostrador, que había llegado a Buenos Aires en el Carlier, en la primavera del treinta y nueve, hacían ya casi diez años, cuando los ceibos de los parques tuvieron una floración temprana y pensó que no podía existir árbol más bello que ése, hasta que vio dos meses después florecer a los jacarandás; entonces supo que su corazón se partiría. Henri Oscar Neuman, había dejado un amor en Braine Le Comte, su tierra natal, cinco años antes de emprender viaje a la prometedora y desconocida América. Desde entonces era un alma errante, sin arraigos más que las amarras de un buque cualquiera. La campiña belga donde había nacido lo asfixiaba, pero guardaba su amor de inmaculada adolescencia. Buenos Aires, su bullicio, sus colores, sus contradicciones y su amparo, en cambio le insuflaban vida: tenía olor a mujer. Por eso el Gringo no podía nunca quedarse o atarse en promesas sobre tierra.

-¿Va a hablar? –preguntó mientras se secaba con un trapo limpio, interrumpiendo el discurso progresista del otro.

-¿Hablar? –se sorprendió, parado como si fuese una parodia de Hamlet, con la bolita azul en su palma y su palma en alto.

-De Martín, ¿va a hablar?

-Mar… Ah, sí, sí. Claro, claro. Yo prometí, Manuela. Y si yo prometo… Me ofendes Manuela, si no crees en mi palabra. ¿Por qué insistes?

-Porque estaba ahí.

-Iré. Mañana temprano pasaré por la comisaría. Mientras, te dejo mi bolita azul para que te cuide y te dé compañía. Ahora será tu amuleto.

Traga con bronca el último pedazo de galleta y siente una arcada de asco que contiene por no vomitar en su mesa, en su vestido, en su rincón. Junta todo con rapidez y mete la bolita en el jarro para no verla más sobre su ventana. Antes de entrar a la cocina, como siempre constata la hora en el reloj y cambia el cartón del día y el de la fecha, en el calendario que los bomberos voluntarios le regalaron a don Nicasio. Domingo, seis de junio; si el Gringo no aparecía, podría irse temprano después de limpiar la cocina cuando terminaran los almuerzos escasos del día.

Poca gente había por la zona del puerto. La nacionalización de los ferrocarriles el año anterior, llenaba de entusiasmo telúrico a los mercantiles marítimos, que ponían un ojo en puerto, un ojo tierra adentro, buscando su corte de bacalao en las calles del Centro.

Preocupados por la falta de socios para la cena, los bomberos habían decidido correr la fecha a la semana siguiente. Tuvieron suerte que se les atrase el Coracero –piensa Manuela. Faltaban sólo tres días para la cena anual; en cambio habían pasado tres meses que se había ido el Gringo sin cumplir su palabra y que Martín estaba encerrado. El tiempo es un curda errante cuando lo hacen con sus manos los hombres –se dice.

Terminando la faena del día, tiende los trapos de la limpieza en la rama de un paraíso que crece displicente en los fondos de la cantina. Lavada su cara, se alisa el pelo cuando oye desde el salón, la voz de don Nicasio que la llama.

-¡Manuela, vino a verte el Gringo!

Un revuelo en el estómago le sobrevino el regurgito ácido de la rabia. Dígale que se vaya a la mierda –muerde, desgarrando las palabras entre sus dientes. Seca sus manos, se ata el cabello y sin pensarlo vuelve a ponerse el delantal. Enseguida se presenta ante los dos hombres que beben amistosamente una botella del tinto de la casa. Sobre el mostrador se apilan algunas cajas de perfumes y chucherías; en la mesa que ocupan, una caja de cigarros abierta y unas fuentes coloridas de variado tamaño de plástico. A Manuela se le endurece la mirada.

-¡Manuela, Manuela! –saluda el Gringo al verla, agitando en alto su vaso de vino. Ella lo ignora y en cambio increpa a su patrón: -¿Trajo las centollas?

Don Nicasio, como respuesta mira al Gringo. –En la chata –responde el otro, todavía entusiasmado.

-Los espero en la cocina –dice Manuela volviendo sobre sus pasos.

-¡Cette femme c'est silencieux! –exclama azorado mientras deja el vaso en la mesa y se pone de pie. Don Nicasio lo mira inquisitivo y se levanta también. –Es parca –traduce.

-Ah, sí, eso sí. Nunca se sabe qué piensa –aporta solidario mientras se toma otro trago y sigue al Gringo hasta la chata para descargar las centollas y otros encargos culinarios.

Para cuando entran a la cocina varios fuentones con agua fresca, alineados sobre el mesón central, esperan por la carga. En los piletones grandes ya están limpias cebollas, tomates, algunos ajos, hojas de laurel y algunas hierbas de las que nunca devela su origen. Tres damajuanas de vino blanco fueron abiertas, mientras en las hornallas de hierro de la cocina auxiliar, dos cacerolas de acero comienzan el hervor de un caldo de pulpos y arroz al azafrán. Manuela, en una batea, inicia el sobado de una masa de hojaldre. Abrumados ellos, reconcentrada como está ella en su tarea, no se atreven a romper el silencio burbujeante de las cacerolas y el acompasado de su cuerpo sobre la batea.

Vacían los sacos que contenían los frutos de mar en los fuentones, volcando sus aguas en el estrépito de la descarga. El Gringo adiciona algunas barras de hielo que traía en la chata, al armario donde se conservan los alimentos crudos o precocidos. Descarga en algunas bandejas, pulpitos, camarones, varias langostas, y cierra el mueble. El mesón largo y el piso de la cocina son un chiquero ajeno al rincón impoluto donde la masa va tomando forma; don Nicasio resbala pero puede agarrarse de una canilla. Manuela alza los ojos y advierte la escena y el escenario. Antes que dijera nada, don Nicasio habla:

-Hija, ocúpese no más de la comida. Yo me encargo de buscar a alguien que venga y haga la limpieza. –Don Nicasio suele tener esos gestos paternales con su empleada; la sabe sola y provinciana, honesta e infatigable, fuerte y valerosa, pero también la sabe la mejor cocinera de todo el litoral y no está dispuesto a perderla. –Si me adelanta el trabajo de hoy, mañana no venga, le pago igual –agrega. Y dirigiéndose al Gringo lo invita a fumarse un puro para celebrar que las centollas, después de todo, llegaran a tiempo.

Manuela ve caer una, dos, tres gotas sobre la masa de hojaldre y antes que cayera la cuarta comprueba que resbalan desde sus mejillas y salieron antes de sus ojos. Incontrolablemente la masa se va humectando con el agua salada de su llanto. No puede parar de llorar ni de amasar; intenta contener los mocos que van cayendo y sólo consigue embadurnarse con una pasta gelatinosa de mocos y masa enmantecada. Se siente furiosa, pero sobre todo desamparada: una inquietud enorme crece en su interior y está sola frente al mundo para tomar una decisión.

Manteniendo el equilibrio llega hasta la canilla y la abre hasta el tope para meter manos y cabeza bajo el profuso chorro de agua fría; está un rato largo para deshacerse del pegoteo que la invade. Bajo el agua desahoga el llanto entre hipos y toses convulsas; ya calmándose y mientras se recompone toma su jarro enlozado para beber agua en él y nota que tiene el fondo azulado. Olvidado durante el día, cerca de la hornalla principal, la bolita tuvo a bien desnudarse impúdica de su color y desparramarlo con generosa intermitencia entre el fondo y la pared circular del recipiente que la había estado albergando. En el vahído del color se fue alterando también su forma. Como en trance, escucha la voz del Gringo que explica exaltado a don Nicasio que naturalmente las centollas llegaron a tiempo porque ella posee ahora la bolita azul de plástico que él le dejó y que con ella le donó también su suerte. Manuela tiene una epifanía.

De chica se rigió por una idea de justicia equitativa que nunca la abandonó. Que Martín estuviera encerrado, no era justo. Que las obreras de la fábrica perdieran sus uniformes después de tanto trabajo desagradable, tampoco. Que ella viviera aprisionada en una pieza a orillas del río más grande, sin poder verlo por no tener ventanas, no era justo. Que hubiera tenido que irse tan de gurisa del río que amaba, era además de injusto: doloroso. Que el Gringo tuviera esa voz sedosa para mentir, le parecía en cambio un delito.

Mientras marinan los mariscos en las distintas salsas que ha preparado, estira la masa de hojaldre por tercera vez antes de dejarla descansar tapada con viejos manteles blancos, cerca del frío. Reserva el arroz, separado en fuentes según los destinos que tendrán y coloca en otras, las verduras precocidas. Cada tanto observa su jarro enlozado que bulle a fuego medio y constante y le agrega agua para que no se seque. Manuela toma un pan que envuelve en un repasador junto a algunos fiambres y un pedazo de queso; de un frasco alto retira una buena cantidad de galletas de anís y las envuelve en papel blanco; varias frutas frescas y secas están acomodadas ya en el fondo de su canasta; también una botella de vino tinto junto a un trozo generoso de carne que asó al mediodía. Agrega al agua del jarro una rama de canela y unas hebras de té negro; apaga la llama y espera que repose.

Busca su abrigo, la noche comienza a caer en la zona del puerto y aunque no vive demasiado lejos, la carga que lleva le demorará el paso. Tapa la canasta con un mantel a cuadros de los que visten las mesas de la cantina. Sobre una bandeja coloca un plato con algunas de las galletas de anís y vacía el contenido de su jarro enlozado en una taza; en un vaso de vidrio sirve un licor de frutas que aprendió de sus tías y que a don Nicasio le encanta.

Saca la canasta por la puerta trasera de la cocina y la deja en el zaguán por donde entra y sale cada día. Toma la bandeja y la lleva a la mesa donde conversan todavía entretenidos los hombres. A don Nicasio le brillan los ojos cuando ve su vaso de licor acompañado por las galletas, el Gringo huele con deleite el té con canela y aprecia con alegría las galletas de anís en el plato.

-Ya está todo listo. Me voy –dice y se retira sin hacer caso de los elogios de ambos, ni de las disculpas tardías de su patrón al no haber llamado a quien recomponga la higiene en la cocina.

-Eh, Manuela, ¿y mi bolita azul de plástico? –insiste el Gringo.

-Tráguesela.

Los del nuevo gobierno parecen más buenos con la gente del pueblo –piensa mientras el médico la revisa en la salita del hospital. Todo está bien, señora –le anuncia él, mientras le prescribe una dieta innecesaria-, va a ser vigoroso el pibe. Manuela reza a la Santa Lucía para que su hijo no tenga los ojos azules. Le ruega al río para no tener que ir a darle el hijo: “que sean del color de tu arcilla” –le pide.

Cuando se fue de la cantina de don Nicasio, mientras volvía del trance de la última cena que preparó para los Bomberos Voluntarios, tomó la decisión de hablar con Martín para decirle lo que él sabía: el Gringo no iba a ayudarlo. También para decirle que ella está embarazada. Que piensa volverse a Entre Ríos y que allá va a poner un bodegón chiquito, que lo espera si él quiere ir, que sabe que es buen pescador. Que los que están ahora parecen más buenos con la gente, que seguro cuando sepan su inocencia va a salir pronto.

Martín se amarga sin sorpresa por lo primero y se queda mirándola sin palabras por lo segundo. No le promete nada. La ve irse, radiante como una luna llena y se le agrandan las ganas de río.

Manuela tenía razón con las autoridades nuevas: hacen justicia con el pueblo. Cuando se entera de su cercana libertad le escribe para preguntarle si lo quiere ir a buscar cuando salga así le muestra el camino hasta la cocina de su casa. Temeroso le pregunta si nació el hijo, si está sano, si lo va a llevar. Le cuenta además que un día fue a verlo el Gringo, que estaba arrepentido de no haberlo ayudado a tiempo, pero que estuvo unos meses internado sin que supieran qué tenía; cuando le dieron el alta le había cambiado la voz. “Como un chajá, le quedó” –comenta en su carta, Martín.

La mañana es fresca cerca del mediodía y Manuela tiembla en la calle de polvo, frente al penal, en medio de la nada. Martín tiembla también cuando la ve. Se miran. Parados uno frente al otro se miran. El leve movimiento del bulto que sostiene entre sus brazos los quita de su abstracción. La madre desenvuelve al hijo y lo muestra.

Martín lo mira largamente, tan emocionado como medroso. Se siente gigante e indefenso a la vez frente a la criatura. Su piel aceitunada es la de la madre, el pelito ralo no puede decirse. El crío está despierto, mueve los bracitos, lo mira.

-Son muy oscuros los ojos, parecen azules –murmura receloso, Martín.

-De barro y de agua, como el Paraná –responde resuelta, Manuela.

-Ajá, como el Paraná –acuerda agradecido y se lo pide.

Sobre la autora

*VIVI NÚÑEZ nació en San Miguel de Tucumán. Vive en la Patagonia desde 1988 y en Villa La Angostura desde el año 2002. Es escritora, Gestora Cultural Universitaria (UNMDP), docente especializada en educación de adolescentes y adultos, y profesora para la enseñanza primaria. Algunas de sus publicaciones son: Taller de tango, narrativa poética, de Ediciones De La Grieta, 2019; Los días del vinagre, crónica poética de una barbarie anunciada, (poesía), Nena Buena Ediciones, 2019, de acceso libre en espanol.free-ebooks.net/ebook/Los-dias-del-vinagre; Bitácora, poemas, ediciones la yunta, 2021. Integra el grupo literario Alamberse! de Villa La Angostura, la Colectiva de Escritoras Patagónicas y la Unión de Escritoras y Escritores.

4.9ºc

4.9ºc